WORKS事例紹介

地元の高校生とこれからの公園を考える

川崎市稲毛公園「TSUMI TSUMI FES」

Kawasaki-city Inage Park, Workshop TSUMI TSUMI FES

「摘み草」の文化体験や

ごみ拾いを通して学ぶ

フィールドワーク

2024年のリニューアルに際し、水の動きをモチーフにランドスケープデザインを手がけた川崎市稲毛公園。2025年3月に企画したイベント「TSUMI TSUMI FES(摘み積みフェス)」についてご紹介します。

イベントの発端は、街の美化に積極的に取り組む川崎市のご担当者さまから、地域と連携して公園の管理について考える場を設けたいというご相談をいただいたことがきっかけでした。

公園を計画する上でキーワードとしていた「摘み草」の文化を伝え、市が取り組むポイ捨て問題への働きかけにも配慮し検討。

かつて生活に使える植物を摘みに出かけていた先人たちの知恵を実践する「摘み草」体験と、公園内の「ごみ拾い」の二軸を通して、植物もごみもまとめて摘みとり、これからの公園のあり方を考える場をご提案。フィールドワーク型のワークショップとして、地元の高校生にご参加いただき実施しました。

当日は、公園への理解と興味をより促すため、オリジナルポスター制作のアイデアブレスト・プレゼンや、草木染めの和紙と押し花を用いたしおりづくりも行いました。

高校生同士や地元の方たちが自然と関わっていく光景が各所に見られ、地域と一緒につくりあげていく公園のあり方を実感できたイベントとなりました。

- DATA

-

弊社の業務内容:ワークショップの企画・運営

※株式会社都市環境研究所と連携して実施

かつて公園周辺には池や小川が流れ、江戸時代には「曲水の宴」が開かれていた歴史もあり、古くから水と関係が深い場所だった川崎市稲毛公園。文化的な過去とのつながりも意識した親しみやすい空間となるよう、水の動きをモチーフとしたユニークな形状の芝生スペースを中心に計画。不規則な水のゆらぎを描く芝生の縁は一本のラインでつながっており、用途に応じたさまざまな過ごし方を提供します。多様な人と街が交わり、新たな文化や交流が生まれていくことを目指しました。

今回のワークショップは、川崎市立川崎高等学校で公園をテーマにしたゼミ学習を行う学生を対象に実施しました。公園の竣工時にも参加してくれた2年生、新しく1年生のみなさんに参加いただきました。

まずはアイデアブレストを実施。世代を越えて地域の人が協力し合い、公園をきれいに保つために必要な取り組みや関わり合いについて話し合います。

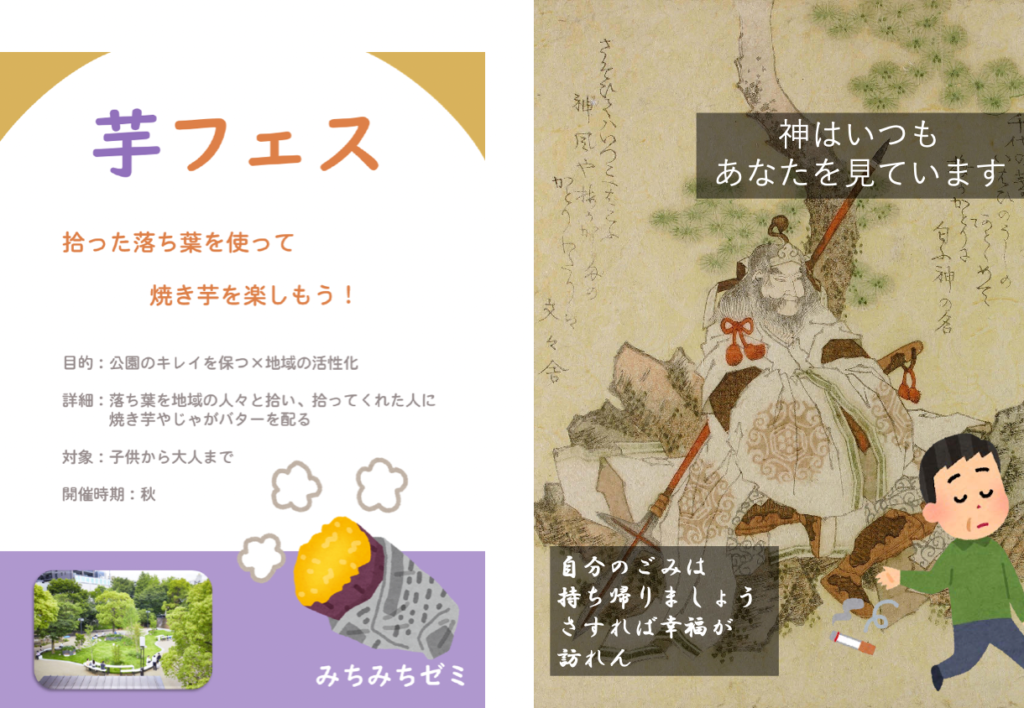

それぞれのアイデアをポスターにまとめてチームごとに発表していただきました。

高校生たちの自由な発想をポスターに。着眼点もさまざま。

「摘み草」と「ごみ拾い」。

アイデアブレストのあとは実際に公園へ行き、植物もごみもまとめて摘みとるメイン企画へ。

ごみ拾いでは、どんなものが落ちているかチームで観察しながら拾ってもらい、最後に全体へ共有。高校生のみなさんは自発的に行動する姿が印象的で、いろいろな気づきを得ていました。多様な人や考え方が集まるオープンな空間だからこそ、みんなで心地よく利用するための共通認識が必要であることを実感。

ごみ拾いのあとは「摘み草」の実践。

公園のゾーニングと植栽計画を説明し、シロツメクサ、ジャノヒゲ、オオバコ、ススキなど先人たちが生活に活用してきた植物を探します。参考写真やアドバイスをもとに葉の形状などを見分けて、摘み草の文化を楽しんでいただきました。(※通常、公園内の植物を採取することは禁止されていますが、川崎市と調整の上、特別に実施しました。)

また生活の中でどのように使われてきた植物なのかも伝えることで、身近に溢れている植物の文化を知ってもらう機会としました。

偶然通りがかった地域住民の方が、摘み草をしている高校生たちに声をかけコミュニケーションをとっている場面もあり、計画当初から目指していた「多様な人が交わり新たな文化が生まれていく」公園の姿が見られました。

「難しいね」「これどっちだと思う?」といったコミュニケーションも活発になり、いつもは気にしていない草花も時間をかけて観察してもらうことで、植物との心の距離も近くなっていました。

今回のワークショップでは高校生の自主性も尊重し、双方から意見を出し合い企画を練っていきました。

お気に入りの摘み草をつかったアイテムづくりでは希望を募り、しおりづくりを行うことに。

稲毛公園でも育つヨモギやサクラで草木染めをした和紙をベースに、公園で摘みとったばかりの草花に加えてススキ、ヤマザクラ、ビオラなど公園とゆかりのある押し花を自由にコーディネートし、思い思いのしおりづくりを楽しんでいただきました。

草木染めの色は永久に持つわけではなく褪色していきますが、それも自然素材ならではの良さ。植物に触れてもらう機会を大切に育み、そこから新しい気づきにつなげます。

参加した高校生の声:

「公園はつくっておわりではなく、管理も大切なんだと気づけた」

「いつもは公園で育つ植物を意識していなかったけれど、今回のワークショップでいろんな種類があることを知った」

「ポイ捨ての改善も意識が大切だと気づいた」

「自分の意識が変わったから、周りの人にも参加してほしいと思った」

「公園に対する考え方が変わり、もっと深掘りしたくなった」

「春が来たらまた訪れたい」

今回のワークショップをきっかけに、公園内ではさまざまなコミュニケーションが生まれていました。

地元の高校生や地域の人たち、その輪にparkERsも加わり、多種多様な人たちが交わり一緒につくりあげていく公園のあり方を実感できた時間となりました。